内科の役割

内科ではどんな診療をする?

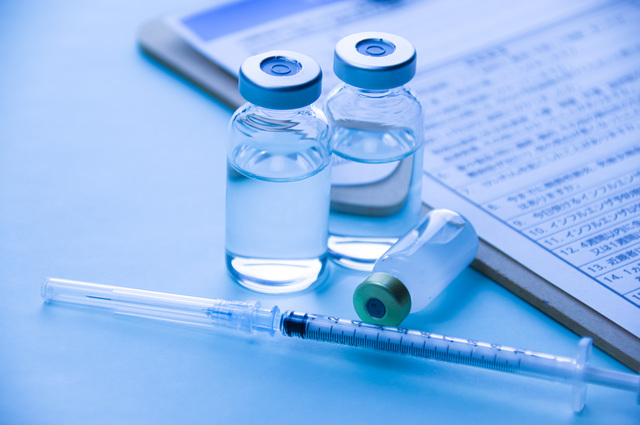

内科は、薬物療法や生活習慣の改善を中心に、主に内臓や代謝、免疫に関わる疾患を診断・治療する診療科です。外科のように手術を行うのではなく、問診・診察・検査を通じて病気を診断し、薬や生活指導などの保存的治療を提供します。

内科は、薬物療法や生活習慣の改善を中心に、主に内臓や代謝、免疫に関わる疾患を診断・治療する診療科です。外科のように手術を行うのではなく、問診・診察・検査を通じて病気を診断し、薬や生活指導などの保存的治療を提供します。

内科では、心臓、肺、消化器、腎臓、内分泌、神経、血液、免疫など、様々な臓器やシステムに関連する疾患を診療します。また病気の特定が困難な場合でも、問診・診察・検査を組み合わせて適切な診断を行います。

内科では、単なる病気の治療だけでなく、病気の予防や慢性疾患の管理にも大きく関わります。特に、生活習慣病の予防や健康診断の受診、定期的なフォローアップによって健康を維持することが可能です。

内科はさらに細かく専門分野に分かれており、一般内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・内分泌代謝内科・神経内科・血液内科・腎臓内科・感染症内科・アレルギー内科・膠原病内科など、多岐にわたる分野を持っています。当院で診察し、さらに詳しい検査が必要と判断した場合は、患者さんのご要望をお伺いした上で専門的な機関をご紹介させていただきます。

ご相談の多い一般的な症状

- 発熱、倦怠感

- 咳、痰、のどの痛み

- 頭痛、めまい

- 胃痛、吐き気、腹痛、便秘・下痢

- 動悸、息切れ

- 手足のしびれ、関節の痛み

- 皮膚の異常(湿疹、かゆみなど)

慢性的な症状

- 長引く咳(喘息や肺疾患の可能性)

- 体重減少、食欲不振(内分泌疾患・消化器疾患の可能性)

- 慢性の疲労感(甲状腺疾患、貧血の可能性)

- 原因不明の発熱(感染症、膠原病の可能性)

生活習慣病

- 高血圧、糖尿病、脂質異常症(高コレステロール血症)

- 肥満、メタボリックシンドローム

- 痛風、高尿酸血症

総合内科とは?

総合内科は、診断が難しい症状や、複数の病気を同時に抱える患者さんに対応する診療科です。特定の臓器に限らず、全身の健康状態を総合的に診察し、適切な診断と治療を行います。

例えば、ご高齢の方で多いのが

- 複数の病気を同時に抱えている場合(糖尿病+心不全+腎臓病など)

- ふらつき、転倒しやすい

- 認知機能の低下 など

また、年齢問わず

- どこが悪いのかわからないが、何となく調子が悪い

- いろいろな病院に行ったが、原因がわからない

- いくつもの症状が重なっている

などの症状が挙げられます。

そのような場合は総合内科での診療が適しています。

総合内科で診る主な症状・疾患

- 複数の疾患を持つ患者

- 高血圧、糖尿病、腎臓病などの合併症を持つ高齢者

- 一つの診療科では対応しきれない疾患を総合的に診る - 診断がつきにくい疾患

- 内分泌疾患(甲状腺疾患、ホルモン異常)

- 膠原病・自己免疫疾患

- 難治性の感染症 - 他の専門科との連携

- どの診療科を受診すればよいかわからない場合に、総合的に診察し、適切な専門医を紹介

何科を受診すればよいかわからない場合、ぜひ当院へご相談ください。

診療内容

風邪やインフルエンザ

風邪やインフルエンザは、どちらもウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症ですが、その症状や重症度、治療法には違いがあります。

風邪やインフルエンザは、どちらもウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症ですが、その症状や重症度、治療法には違いがあります。

風邪は主にライノウイルスをはじめ、コロナウイルスやRSウイルスなど多くのウイルスによって引き起こされます。

- 鼻水、くしゃみ

- 喉の痛み

- 軽い咳

- 微熱の場合もあり

基本的には対症療法が中心です。十分な休養と水分補給、必要に応じて解熱鎮痛剤などで症状を和らげます。抗生物質はウイルスに対して効果がないため、通常は使用されません。

当院では、発熱症状にお困りの患者さん専用に「発熱外来」を設けています。辛い症状でお困りの方は、ご予約の上で受診してください。

インフルエンザの予防にワクチンを

インフルエンザワクチンは、感染を完全に防ぐものではありませんが、重症化を防ぐ効果が期待できます。特に、高齢者や持病のある方、小さな子どもは、毎年のワクチン接種が推奨されています。

当院ではインフルエンザ をはじめとする各種予防接種のご予約ができます。ワクチン接種を推奨する方が家族にいらっしゃるという場合や、ご自身の体調管理の一環として、ぜひご検討ください。

気管支炎

気管支炎というのは、気管(のどから肺へと続く管)やその枝分かれする気道に、ウイルスや細菌が入り込んで炎症を起こす病気です。主な症状として、発熱、咳、痰、そして鼻水などが見られます。気管支炎には大きく分けて「急性気管支炎」と「慢性気管支炎」の2種類があります。

気管支炎というのは、気管(のどから肺へと続く管)やその枝分かれする気道に、ウイルスや細菌が入り込んで炎症を起こす病気です。主な症状として、発熱、咳、痰、そして鼻水などが見られます。気管支炎には大きく分けて「急性気管支炎」と「慢性気管支炎」の2種類があります。

急性気管支炎について

急性気管支炎は、インフルエンザウイルスやRSウイルスなどのウイルスが原因となることがほとんどです。多くの場合、風邪の症状が出た後に咳が強くなる形で現れます。初めは、乾いた咳から始まり、次第に痰が絡む湿った咳に変わることが多いです。また、呼吸のときに「ゼーゼー」や「ヒューヒュー」といった音が聞こえることもあります。

基本的には、体を休めて十分な水分を摂るなどの対症療法が中心です。場合によっては、咳止め薬や去痰薬が使われ、もし細菌感染が疑われるときは抗生物質が処方されることもあります。

慢性気管支炎について

長期間(1年以上)の咳や痰が続く場合、慢性気管支炎が疑われます。特に、喫煙や受動喫煙、またはアレルギーなどの環境要因が関与していることが多いです。症状は長い期間にわたり咳と痰が続くもので、特に冬の寒い時期に悪化しやすいです。

患者さんが喫煙者である場合、治療の基本はまずは喫煙をやめることです。加えて、去痰薬や気管支拡張薬の使用、そして呼吸リハビリテーションや栄養管理が取り入れられることもあります。

気管支炎は、ウイルスが原因となることが多いですが、細菌が関わる場合もあります。そのため、症状に応じた正しい治療が大切です。もし、咳が長引いたり、高熱が続いたりする場合は、早めに医師に相談して診断と治療を受けることをおすすめします。

喘息

喘息は、気管支という空気の通り道に慢性的な炎症が起こることで、空気がスムーズに通らなくなり、呼吸がしにくくなる病気です。これにより、咳、痰、息苦しさ、胸の圧迫感、そして「ゼーゼー」や「ヒューヒュー」といった呼吸音(喘鳴)が現れます。

喘息は、気管支という空気の通り道に慢性的な炎症が起こることで、空気がスムーズに通らなくなり、呼吸がしにくくなる病気です。これにより、咳、痰、息苦しさ、胸の圧迫感、そして「ゼーゼー」や「ヒューヒュー」といった呼吸音(喘鳴)が現れます。

喘息は、気道の慢性的な炎症が原因です。この炎症は、体の免疫反応、特に2型免疫応答が関与しており、環境中のアレルゲンや刺激物に反応して起こります。主な症状として、咳、痰、息苦しさ、喘鳴、胸の圧迫感などがあります。これらの症状は、日常生活に支障をきたすこともあり、しっかりと対処することが大切です。喘息の症状は、急に発作として現れることがあります。特に夜間や早朝に症状が強く出やすく、風邪、アレルゲン、運動、または気候の変化などが発作の引き金となることが多いです。

定期的な吸入ステロイド治療が、気道の炎症を抑えるためにとても有効です。これにより、症状のコントロールがしやすくなり、急な発作を予防できます。また、症状が悪化した際には、救急用の吸入薬なども使用されます。

喘息は慢性的な病気ですが、適切な治療と日常のケアにより、症状をしっかり管理することができます。もし、咳や息苦しさ、喘鳴などの症状が現れた場合は、早めに医師に相談し、治療計画を立てることが大切です。治療を継続することで、重症化や喘息死のリスクを減らし、快適な生活を送ることが可能になります。

肺気腫

肺気腫は、肺の中で酸素と二酸化炭素を交換する役割を持つ「肺胞」が壊れてしまうことで、呼吸機能が低下する病気です。これにより、酸素を十分に取り込めず、息苦しさを感じるようになります。肺気腫は慢性閉塞性肺疾患(COPD)の一種であり、主に喫煙や大気汚染が原因となります。

肺気腫の最大の原因は喫煙です。長期間のタバコの煙が肺にダメージを与え、肺胞を破壊してしまいます。また、大気汚染や職業上の粉塵・化学物質の吸入、遺伝的要因(α1-アンチトリプシン欠乏症)も関与します。初期には目立った症状がないこともありますが、進行すると、息切れ(特に運動時)、慢性的な咳や痰、胸の圧迫感、疲れやすさなどの症状が現れます。さらに症状が進むと、少しの動作でも息苦しさを感じ、日常生活に支障をきたすようになります。

肺気腫は一度発症すると元の健康な肺に戻ることはできませんが、禁煙を含む適切な治療を行うことで、症状を軽減し、生活の質を向上させることができます。息苦しさや慢性的な咳・痰が続く場合は、早めに医療機関を受診し、診断と治療を受けることが大切です。

甲状腺疾患

甲状腺疾患とは、甲状腺の機能異常や構造異常を伴う病気の総称です。甲状腺は、体の代謝を調節する重要な役割を果たす器官で、ホルモンの分泌が正常に行われないと様々な症状が現れます。

甲状腺疾患とは、甲状腺の機能異常や構造異常を伴う病気の総称です。甲状腺は、体の代謝を調節する重要な役割を果たす器官で、ホルモンの分泌が正常に行われないと様々な症状が現れます。

甲状腺の病気の中で特に多いのがバセドウ病と橋本病です。どちらも自己免疫疾患で、特に女性に多いのが特徴です。バセドウ病は甲状腺ホルモンが増えすぎる病気、橋本病は甲状腺ホルモンが減る病気です。

バセドウ病(甲状腺機能亢進症)

甲状腺が過剰に刺激され、甲状腺ホルモンが多く分泌される病気です。

- 甲状腺の腫れ

- 動悸(心臓がドキドキする)

- 目の異常(眼球突出、まぶたが腫れる)

- 体重減少(食欲が増えても痩せる)

- 発汗が増える、暑がり

このような症状が特徴的です。

橋本病(甲状腺機能低下症)

橋本病は甲状腺に慢性的な炎症が起こり、甲状腺ホルモンの分泌が減少する病気です。

- 甲状腺の腫れ

- 無気力、疲れやすさ

- 全身のむくみ

- 寒がり

- 体重増加(食事量が変わらなくても太る)

このような症状が特徴的です。

いずれも早期発見と適切な治療が大切です。気になる症状は早めにご相談ください。

生活習慣病

生活習慣病とは、食生活の乱れ、運動不足、喫煙、過度な飲酒、ストレスなどの不健康な生活習慣が原因となって発症する病気の総称です。以前は「成人病」と呼ばれていましたが、子どもでも発症する可能性があることから「生活習慣病」という名称に変更されました。

生活習慣病とは、食生活の乱れ、運動不足、喫煙、過度な飲酒、ストレスなどの不健康な生活習慣が原因となって発症する病気の総称です。以前は「成人病」と呼ばれていましたが、子どもでも発症する可能性があることから「生活習慣病」という名称に変更されました。

生活習慣病は自分の生活習慣次第で予防・改善が可能な病気です。特に食事・運動・禁煙・ストレス管理を意識し、早めに対策を取ることで健康な体を維持できます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

そのほか

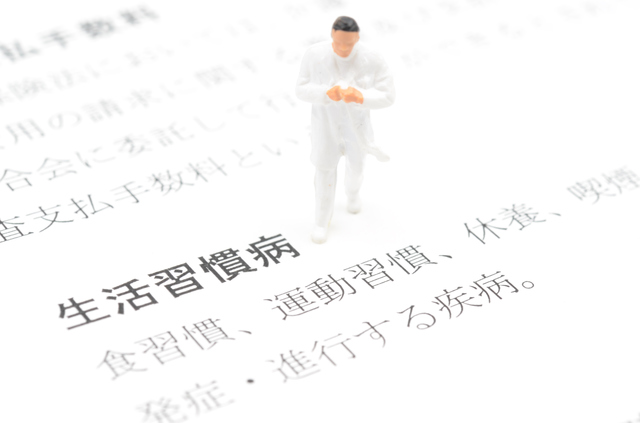

予防接種

予防接種には、感染症の発症や重症化を防ぐだけでなく、周囲の人を守り、医療機関の負担や医療費を減らす効果があります。特に、高齢者や基礎疾患を持つ人、乳幼児などの弱い立場の人を守るためにも、ワクチンの接種は重要です。適切な時期にワクチンを受けることで、健康的な生活を維持し、社会全体の感染リスクを下げることができます。

予防接種には、感染症の発症や重症化を防ぐだけでなく、周囲の人を守り、医療機関の負担や医療費を減らす効果があります。特に、高齢者や基礎疾患を持つ人、乳幼児などの弱い立場の人を守るためにも、ワクチンの接種は重要です。適切な時期にワクチンを受けることで、健康的な生活を維持し、社会全体の感染リスクを下げることができます。

当院では各種予防接種をご案内しています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

健康診断

健康診断は、病気の早期発見、健康状態の確認、生活習慣病の予防にあります。定期的に受診することで、健康を維持し、将来的なリスクを減らすことができます。

健康診断は、病気の早期発見、健康状態の確認、生活習慣病の予防にあります。定期的に受診することで、健康を維持し、将来的なリスクを減らすことができます。

当院では

- 一般健康診断

- 法定健診(労安法健診)

- 仙台市特定健診

- 仙台市基礎健診

- 仙台市骨粗しょう症健診

- 仙台市前立腺がん健診

- 仙台市乳がん検診

など、様々な健診(検診)に対応しています。

「特に症状がないから大丈夫」と思わず、年に1回は健康診断を受け、結果をもとに健康管理を意識することが大切です。

健康診断をご希望の方は、詳しくはこちらのページをご覧ください。